国家资产负债表听起来很复杂,但如果结合现实中的家庭或者公司,就非常好理解。每个家庭或公司都会有自己的一本账。作为国家也需要有一本账,即所谓的“国家账本”。这个账本里一边是资产,另一边是负债。现在讲国家治理,讲提高国家治理能力,首先一点是要做到“心中有数”,这个“数”包含了很多方面。黄仁宇讲“数目字管理”,也是强调国家治理中数目字的重要性。国家账本或者说国家资产负债表提供的这种非常专业的数据,在国家治理中发挥着十分重要的作用。

最近读到一些文献,讲古罗马帝国的治理,核心就在于国家能不能把税收上来,而征税能力就体现在你有没有基础数据。一个国家的土地、人口以及其他的财富,这些信息如果不掌握,政府就无法收税,更谈不上国家治理了。编制国家账本,最初的动因可能就是征税。此外的原因是出于国际竞争甚或是战争的需要。摸清家底,是想搞清楚自身有没有足够的资源或能力来赢得战争。没有这样一个国家资产负债表,国家治理就会遇到很大困难。

今天想和大家分享以下四个方面的内容:一是国家资产负债表研究的进展;二是国家资产(财富)视角的分析;三是国家负债(杠杆率)视角的分析;四是从国家资产负债表角度讨论供给侧结构性改革。国家资产负债表提供的丰富而专业的数据,不仅能够有助于我们把握宏观经济运行的基本状况,揭示结构性问题和风险,并且能够启发未来改革的方向。

一、国家资产负债表研究的进展

(一)国家资产负债表研究溯源

学过经济学特别是经济思想史的,对威廉·配第应该很熟悉。亚当·斯密的《国富论》发表于1776年,配第的《政治算术》约在此100年前,也即1676年完成。配第称得上是财富估算的鼻祖。他的很多估算方法看起来很“原始”,但我们今天还在用。比如他根据土地租金推算土地价值,根据房屋租金推算房屋价值,根据平均工资和平均支出推算劳动力价值,根据人口数目和盈余收益推算国家财富,等等。所以马克思说他是“政治经济学之父,也某种程度上也可以说他是统计学创始人”。

另一位叫拉瓦锡,他是一个化学家,被称为化学之父。他也做过财富统计,而且起了很大作用。拉瓦锡在1791 年出版的著作《法兰西王国的领土财富》中,公布了他关于1789 年情况的核算。法国大革命后颁布的税收制度就是受到这部著作的启发,著作中的方法被广泛运用于估算新税制的预期收益。可惜的是,法国大革命把他送上了断头台,或许因为他是包税商。这里我想引用拉格朗日的一句话:“他们可以一眨眼就把他的头砍下来,但他那样的头脑一百年也再长不出一个来了。”

关于财富估算当然不止这两位。到一战之前,有关财富估算都还是比较时髦的。当时,想成为一名经济学家首先要能够衡量一个国家的国民资本,这几乎成了一种经济学入门仪式。

国际上流行的财富研究在20世纪初也传到了中国。中国一直在紧跟世界,即便在那个时候也是紧跟世界的。财富研究传到中国成为“国富研究”。我在一些旧的报刊杂志寻找关于国富研究的文献,结果发现,尽管封面上有“国富研究”,但在正文中却只有一个豆腐块,并且是穿插在很多与之无关的问题讨论中,像是一块“飞地”。这也可见,国富研究在当时是非常时髦的话题,即便一些非经济类的杂志也要刊登关于各国国富比较的数据。还有一个发现就是,日本一直在做着国富的调研(见图1)。他们通过比较日本1913年(一战前)、1919年(一战后),以及1924年的国富数据,并与1925年六大强国数据进行比较,指出“日本国富近年颇有增加,而较诸英美,仍有逊色”。日本一直在做国富调研,这是值得我们关注的事情。就如开篇提到的,从事国富研究,或出于征税需要,或出于国际竞争(甚至战争)需要。日本这么做,看来颇多“先见之明”。

图1 日本最近的国富调查

资料来源:《经济之微波》,1928年第1期。

后来我们知道,特别是凯恩斯革命时期,一直到上个世纪40年代、50年代,关于收入和产出方面的研究变得更重要。

接下来要介绍的是国内三位学者,他们都来自于中国社会科学院经济所,是我的前辈。第一位是巫宝三先生。他的研究“中国国民所得(一九三三年)”,富有开创性,也产生了国际影响。第二位是吴承明先生。抗战胜利后国民党成立了资源委员会,请国际上研究国民收入的“大咖”库兹涅茨到中国来,吴承明先生是他的助手。吴承明先生也发表过中国资本构成和中国工业资本的估算等等。第三位是李伯重先生,他主要研究的是历史GDP。他还跟我说,历史资产负债表的估算比历史GDP的估算可能还要容易些。

以上是国家财富估算的简史。非常简单,挂一漏万。

回顾历史的时候,我们并没有认真讨论负债研究是什么时候开始的,又是如何向前推进的。主要原因在于,财富的衡量相当复杂,而且大家一般会隐藏自己的财富。但是负债不一样,作为债权人会记得非常清楚,记录也非常详细。记录债务的行为很早,考古发现它比货币的出现都要早很多。而将资产与负债二者结合起来研究,则到了上个世纪30年代。

大概在1936年就有美国学者提出,能不能用企业资产负债表的思路来构造国家资产负债表,这个思路慢慢成熟是在上个世纪60年代。这里面有一个重要人物——戈德史密斯,他的主要工作就是编制美国的国家资产负债表。他写了很厚的一本书叫《金融结构与金融发展》,里面使用的大量数据就来自于他编制的国家资产负债表。这体现出编表的工作、基础统计工作的重要性。弗里德曼关于货币经济学的重要结论就是从《美国货币史》里大量的统计数据分析中总结出来的;库兹涅茨最初最重要的贡献就是关于国民经济核算,著名的库兹涅茨倒U型曲线,以及15-25年左右的库兹涅茨“人口”或“建筑”周期,也都来自于他的基本统计核算与发现。所以不要把资产负债表的编制仅仅看作是一项统计性的、技术性的工作,实际上很多理论创新,都是基于大量的数据统计、估算与整理。

(二)中国社科院国家资产负债表研究中心(CNBS)与国际话语权

到现在为止,发达经济体基本上都有国家资产负债表。但中国还没有官方发布的相关数据。我们编制的国家资产负债表可以说填补了这项空白。

下面简单介绍一下国内的研究。说到这项工作,第一个想到的自然是统计局。统计局一直很努力。他们在上个世纪90年代就开始试编,并于2004年发布了1998年的国家资产负债表。最近,他们编制出了2015年和2016年的国家资产负债表,不过没有对外发布。原因大概是关于统计数据社会上吵的很厉害,有不少质疑的声音,导致统计局在发布数据上有一定压力。所以他们要做到心里特别有底、特别靠谱的时候才能公开发布。

大约在2012年的时候,关于中国国家资产负债表的编制和研究,不约而同地出现了三批“民间”力量。一批是李扬、张晓晶领衔的中国社会科学院课题组,另外两批分别由曹远征和马骏领衔的研究团队。后来又有新的力量加入,如人民银行的杜金富和国务院发展研究中心的余斌,他们领衔的研究工作更侧重于政府资产负债表的编制。

目前来看,我们(中国社会科学院的国家资产负债表研究中心,即CNBS)是国内唯一定期编制、研究和发布中国国家资产负债表的机构,之前提到的几股力量都未能再继续相关的研究。现在我们一共出版了三本中文专著,分别是国家资产负债表(2013、2015和2018);前两本均译成英文,由国际著名出版机构springer出版,第三本的外译也在进行中。按出版社的说法,英文版需求量较大,下载量比同类图书要高出许多。

从2017年开始,我们开始发布季度杠杆率数据。由于国际清算银行(BIS)也有关于各国杠杆率数据的发布,因此存在一定的竞争。并且,出于一种很简单的心理,BIS数据的认可度要更高些。这对我们是一种挑战。但经过对比以后,我们对自己的数据还是非常有信心。首先,我们比BIS的数据至少要早一个季度以上。时间滞后带来的最大问题就是:由于杠杆率反映的周期性变化,会直接影响对经济形势的判断,所以数据滞后容易导致误判。国际清算银行2018年一季度的杠杆率出来以后就引起了轩然大波。有媒体依据国际清算银行数据得出判断:中国的杠杆率又上来了,以前的去杠杆成绩丧失过半。我们马上写了回应文章(那时候我们的二季度杠杆率数据已经出来):一季度看来是上去了,但二季度又下来了;通过梳理1995年到现在的整个时间序列数据,我们发现每到一季度都有季节性的上升。由此提醒大家不要被滞后的杠杆率数据所误导。其次,和我们的比,BIS的杠杆率数据偏高。原因在于BIS数据中不同部门之间存在一些重复计算的问题,尤其是在政府部门和非金融企业之间的重复;此外,非金融企业杠杆率的估算中BIS高估了部分通过影子银行所形成的债务。

经过八、九年的努力,我们关于国家资产负债表的研究已经在世界上获得了相当的认可,在国际上拥有了一定的话语权。比如,著名中国问题专家Barry Naughton在国际主流杂志Journal of Economic Perspectives上发表的论文,以及《21世纪资本论》的作者皮凯蒂等人即将发表在《美国经济评论》(AER)上的论文,都引用了我们关于国家资产负债表的数据与方法。皮凯蒂的合作者之一杨利告诉我,为了他们这篇关于中国财富积累与分配的论文(即AER论文),他把我们2013年和2015年出的两本书都翻遍了,作了很多标记,认真研究了我们的方法,觉得非常有帮助。他们的论文在某些方面对我们的方法有所改进;不过,在最新版即国家资产负债表2018的研究中,我们在一些方面也超越了他们,书中还专门设有一章是对皮凯蒂估算结果的评论和比较。值得一提的是,有一位资深的美国会计学家(目前是美国会计学会政府与非盈利组织部的主席)去年专门给我发来一篇文章(已在国外发表),是他对我们的国家资产负债表研究所作的分析和比较,做的非常认真,也是对我们的肯定和鼓励。此外,我们的国际互动交流也很频繁。国际货币基金组织专家几乎每年都会在北京与我们讨论国家资产负债表特别是政府资产负债表编制的相关问题。

以上难免有“王婆卖瓜”之嫌。但我的初衷在于,我们的国家资产负债表研究在国际上已经有了一定的话语权,我们希望把这个研究进一步推进下去,这对于讲好中国故事非常重要。其实要讲好中国故事,关键不在于修辞,或者是变换某个术语或概念,关键在于我们能拿出扎实的数据,而且是能够让老外信服的数据,这样,我们的中国故事才有说服力,才会立得住、传得开。

(三)国家资产负债表编制框架

下面介绍一下国家资产负债表的基本编制框架。

国家资产负债表以一国总体经济存量为考察对象。按照联合国、国际货币基金组织、OECD以及欧共体委员会共同制定的国民账户体系(SNA2008),并结合中国的实际,我们将国家资产负债表又可划分为非金融企业、金融机构、政府、居民以及国外部门等五大部门。参见表1。其中,主栏为资产、负债项目及其差额,宾栏是国民经济各部门及合计加总。

这是需要着重介绍的是资产负债表的基本逻辑关系。大体归纳如下:

(1)总资产=负债+资产净值

(2)总资产=非金融资产+金融资产

考虑到负债即金融负债,同时,由于国家资产负债表中的(一国)金融债权和(另一国)金融债务互为镜像,它们同时发生,规模相等,方向相反,即,在全球(或所有经济体)范围内,金融资产=金融负债,我们可以将(1)、(2)合并,得到:

(3)资产净值=非金融资产

(3)式成立的前提是纳入了国外部门。加入国外部门,一方面是出于会计平衡的需要,另一方面,也只有像联合国或IMF这样将全球所有经济体视为一个整体的国际机构,考察国外部门才有意义(表1即是以全球为考察对象)。就单个经济体而言,有实际意义的是国内部门合计,因此可以忽略国外部门与总计这两栏。

进一步看,金融资产/负债包含三项,项目(一)是国内金融资产/负债,项目(二)、(三)其实就是我们通常所说的国际投资头寸表。由于国内金融资产=国内金融负债,即项目(一)中的资产负债完全抵消,那么国内部门合计的净金融资产就等于(二)、(三)项的加总,也就等于净国际投资头寸,于是有:

(4)国内部门的资产净值=非金融资产+国内部门净金融资产

=非金融资产+净国际投资头寸

比较(3)和(4),不难发现,当具体考察一个经济体时,合并资产负债表往往会丢掉很多有用的信息。因此,SNA2008对于资产负债表的合并加总持保留态度。

以上给出了国家资产负债表的部门划分、科目类别以及加总办法和一些会计恒等式,这些构成了编制国家资产负债表的基础。

表1 国家 资产负债表编制框架

非金融企业 | 金融机构 | 政府 | 住户 | 国内部门合计 | 国外部门 | 总计 | |

非金融资产 | |||||||

固定资产 (房屋和构筑物、机器和设备、培育性生物资源、知识产权产品) | |||||||

存货 | |||||||

其他非金融资产 (土地、无形资产、递延资产及其他资产) | |||||||

金融资产/负债 | |||||||

(一)国内金融资产/负债 | |||||||

通货与存款 | |||||||

贷款 | |||||||

股票和投资基金份额 | |||||||

债务性证券 | |||||||

保险准备金和社保基金权益 | |||||||

其它应收/应付款项 | |||||||

(二)国外金融资产/负债 | |||||||

直接投资 | |||||||

证券投资 | |||||||

其他投资 | |||||||

(三)储备资产 | |||||||

黄金储备与特别提款权 | |||||||

外汇储备 | |||||||

资产负债差额(资产净值) |

二、国家资产(财富)视角的分析

现在进入到中国国家资产负债表的最新估算。“国家账本”的大数如下:截止到2016年,我国社会净资产是437万亿,这是我们衡量一国财富所用的指标。其中非金融资产424万亿,净金融资产13万亿。进一步细分,政府财富占27%,居民财富占73%。

(一)财富角度的综合国力比较

长期以来我们都是以GDP来衡量一国的实力(比如说中国世界排名第二,也是说中国的GDP规模仅次于美国)。但是,社会净财富可能是衡量一国综合国力的更好指标,这不仅是因为它涵盖范围更广,而且存量财富是增量产出的基础。不过,考虑到社会财富估算的复杂性远超过GDP,因此,在进行社会财富比较的时候也需要谨慎。相对而言,对名义GDP统计的标准相对一致,其可比性更强。这也是为什么在进行国力比较时,GDP成为普遍使用的衡量指标。

社会净财富的国际比较见表2。2016年,中国净财富是63万亿美元,而美国则接近90万亿美元。从财富角度看,中国的综合国力比GDP所显示的更接近于美国的实力。因为,2016年中国GDP占美国的比重为57.2%(2018年为66.3%),而中国社会净财富则占到美国的70.7%。

表2 社会净财富的国际比较(2016)

德国 | 日本 | 英国 | 美国 | 中国 | |

社会净财富 | 162,169 | 286,356 | 120,747 | 891581 | 630,074 |

GDP | 33,066 | 46,023 | 24,347 | 187,072 | 107,099 |

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

财富占比高于GDP占比,这里当然会涉及到估算方法问题。财富估算比GDP估算要复杂得多,所以财富估算的结果对方法的依赖也要更强。目前来看,GDP核算已有共识,但财富估算却还有不少分歧。这是我们在使用财富数据并进行国际比较的时候需要注意的。

中国财富增长为什么这么快?原因有两条:一是GDP增长快,二是消费少。没有GDP、没有流量,你什么也留不下来。有了国民收入,消费掉一些,储存下来的才可能变成财富。比如我们刚开始搞工业化的时候,全国都要勒紧裤腰带,要轻消费、重积累。今天的少消费不一定是真的由于勒紧裤腰带,而是因为有太多的因素限制了消费、影响了消费,不管是什么原因,最后的结果就是消费偏低,储蓄偏高。从国际比较看,中国的国民储蓄率基本上处在世界最高之列,除了新加坡、阿联酋和几个很小的国家。国民储蓄率在40%以上的国家就很少,2017年中国47.4%的国民储蓄率确实是非常高了。发达国家的国民储蓄率基本上是20%左右,新兴经济体、发展中国家基本上是30%多,东亚国家比这个数高一点,但也比中国低。高储蓄就得有高投资,从而形成较多的财富存量。这个事情短期变不了。但随着中国人口进入老龄化,增长由投资驱动转向消费驱动,储蓄率就会不断下降(事实上从2008年以来,我国的国民储蓄率已经有所下降),财富积累的速度也会随之放慢。

为了获得对于财富比较的更全面认识,我们来看看世界银行、阿罗等人以及联合国的估算。需要指出的是,这些估算并没有用标准的国家资产负债表方法,财富包括了生成资本(produced capital)、人力资本、自然资本,甚至制度资本等,其涵盖范围显然比一般的资产负债表要广。

世界银行在2006年、2011年先后发表的两篇关于全球国民财富的报告。在这些报告中,世界银行首先估算了综合性国民财富(comprehensive wealth),然后将国民财富划分为四部分:生成资本(produced capital)、自然资本、人力资本、以及制度资本(如法制、政府效率、社会互信等)。根据世行的数据不难看出,中美国民财富存在巨大差异(见表3):一方面,从结构看,中国的无形资本的比重明显偏低,而自然资本、生成资本的比重又很高。这显示了后发国家在经济发展中,更为倚重工厂、矿山、土地等“有形”财富的积累,而在很大程度上轻视人力、制度等“无形”财富的增加。另一方面,从规模上看,美国人均国民财富和无形资产分别是中国的38倍和70倍之多。

表3 世界银行:2005年中美两国财富核算(2005年美元)

国家 | 全部国民财富 | 自然资本 | 生成资本 与城市用地 | 无形资本

| 国际投资净头寸 | 人均国民财富 | 人均无形资本 |

中国 | 25.09万亿 | 5.23万亿(其中地下矿藏:1.05万亿美元) | 7.85万亿 | 11.64万亿 | 0.37万亿 | 19234 | 8921 |

美国 | 217.62万亿 | 4.10万亿(其中地下矿藏:1.03万亿美元) | 29.66万亿 | 185.92万亿 | -2.06万亿 | 734195 | 627246 |

注:这里的无形资本是指人力资本及制度资本(如法制、政府效率、社会互信等),与一般所说的无形资产(比如知识产权)不同。

World Bank(2011):The changing wealth of nations : measuring sustainable development in the new millennium.

继世界银行2006年报告之后,诺贝尔经济学奖得主阿罗及其合作者对中美等国的国民财富及增长可持续性进行了研究。阿罗等人分别直接计算了自然资本、人力资本、再生资本(reproducible capital)、石油资本收益、以及碳排放损失,并将之加总以估计出全部国民财富(见表4)。全部财富差距中国不及美国的四分之一,差距最大的在人力资本。

表4 阿罗等:2000年中美国民财富比较 (2000年价格;单位:万亿美元)

年份 | 全部财富 | 自然资本 | 人力资本 | 再生资本 | 石油资本收益(变动额) | 碳排放损失(变动额) |

中国 | 19.40 | 3.85 | 9.39 | 6.47 | -0.31 | -0.00 |

美国 | 84.89 | 5.70 | 64.80 | 15.92 | -1.37 | -0.17 |

Arrow et al.(2010)Sustainability and the measurement of wealth,NBER Working Paper No.16599

联合国下属相关机构与项目组则推出了包容性财富(Inclusive Wealth)的估算。与世行及阿罗等人的研究结果相比,中国与发达经济体之间包容性财富的差距要小得多。以2014年为例,中国的包容性财富相当于美国的68.3%,日本的167.0%,德国的260.9%,英国的464.8%(见表5)。

表5 联合国:包容性财富的国际比较(10亿美元,2005年不变价国际元)

1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |

中国 | 34,176 | 37, 795 | 41,374 | 45,731 | 52,592 | 60,253 |

人力资本 | 23,086 | 26,012 | 28,448 | 30,647 | 32,811 | 34,371 |

生成资本 | 1,537 | 2,365 | 3,831 | 6,445 | 11,534 | 18,000 |

自然资本 | 9,552 | 9,417 | 9,094 | 8,640 | 8,247 | 7,882 |

美国 | 54,549 | 59,962 | 67,699 | 76,021 | 83,540 | 88,166 |

人力资本 | 22,901 | 24,852 | 26,787 | 28,289 | 30,118 | 31,265 |

生成资本 | 20,669 | 24,439 | 30,540 | 37,543 | 43,404 | 47,411 |

自然资本 | 10,979 | 10,671 | 10,372 | 10,189 | 10,018 | 9,490 |

英国 | 8,276 | 8,973 | 9,996 | 11,079 | 12,166 | 12,962 |

人力资本 | 3,960 | 4,117 | 4,323 | 4,548 | 4,848 | 5,129 |

生成资本 | 3,826 | 4,439 | 5,347 | 6,279 | 7,115 | 7,667 |

自然资本 | 490 | 417 | 326 | 252 | 203 | 166 |

日本 | 26,237 | 29,594 | 32,324 | 34,102 | 35,458 | 36,085 |

人力资本 | 12,310 | 12,931 | 13,528 | 13,987 | 14,505 | 14,688 |

生成资本 | 13,360 | 16,115 | 18,265 | 19,606 | 20,452 | 20,939 |

自然资本 | 567 | 548 | 531 | 509 | 501 | 458 |

德国 | 17,894 | 19,362 | 20,605 | 21,486 | 22,377 | 23,091 |

人力资本 | 9,052 | 9,467 | 9,692 | 9,806 | 9,890 | 9,928 |

生成资本 | 7,209 | 8,321 | 9,384 | 10,196 | 11,045 | 11,749 |

自然资本 | 1,633 | 1,574 | 1,529 | 1,484 | 1,442 | 1,414 |

Managi, S. (Ed.), Kumar, P. (Ed.). (2018). Inclusive Wealth Report 2018.

以上国际比较有三点值得关注:

首先,仅仅着眼于GDP赶超是不够的,还要从财富视角、经济增长的可持续性角度来进行综合国力的比较。过去讲流量赶超,现在要讲存量赶超。

其次,尽管用国家资产负债表方法估算出的财富来衡量,中国与美国的实力差距已经不是非常大,但从更加综合的视角进行的财富估算,中美还差得很远,特别是人力资本、制度资本与自然资源等方面,还有很大的追赶空间。这是我们在进行综合国力比较时要特别注意的方面。

第三,联合国的财富估算与我们的结果比较接近,但与世行的结果差距较大,原因在于方法上的不同。世界银行先是通过未来各期(25年,约为一代人)消费流的折现价值总和(折现率 4%)估算出综合性国民财富(comprehensive wealth),然后再细分算出财富的各部分构成。中美未来消费流的差距应该是造成总财富差距的核心因素。世行用的是“先总后分”的办法。而联合国的研究是“先分后总”,由各部分资本加总出总财富。而这种“先分后总”的办法与我们编制国家资产负债表方法是差不多的,所以结果也比较接近。

(二)财富分配

财富的分布,大家都特别关心,因为这涉及到资源配置,跟我们未来改革有很大关系。我们不能只关心财富积累,还得关心财富怎么分配,谁分得多、谁分得少。简单来说,当前我们财富分布状况:居民分配超过七成,政府分配接近三成(见表6)。为什么没有企业?因为企业的净财富,如果按最终所有者来说,最后都归属到政府、居民或外国投资者了。所以企业部门的净值为0。

表6:财富的分配

2000 | 2008 | 2012 | 2016 | |

资产净值规模(亿元) | 380,302 | 1,627,463 | 3,039,029 | 4,374,607 |

居民持有比例(%) | 75 | 70 | 69 | 73 |

政府持有比例(%) | 25 | 30 | 31 | 27 |

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

当我们看到接近财富分配“三七开”的时候,觉得藏富于民似乎已经实现了。但事实可能并非如此。国际比较发现,政府部门资产净值,德国4%、日本1%、英国-9%,美国-6%。我们比较熟悉的发达经济体很多是接近0或者是负的。这个很好解释:因为发达经济体是私有制,土地私有,没有那么多国企,加上政府提供必要的公共服务需要发一堆债,结果就是政府净财富很少甚至为负了。

为了更公允地来判断,可以参考国际货币基金组织更大范围的研究。据此研究,不少经济体的政府净资产是正的。有很多国家还很高,如挪威、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、加拿大、秘鲁、南非等,基本上都是资源型国家。和这些资源性国家相比,我国政府持有的净资产比重还不是最高的,但比起一般的经济体我国已经非常高。我国政府净值明显高于发达经济体,主要原因有两点:一是发展阶段决定的。政府主导、经济赶超,地方政府直接参与经济建设,形成大量的政府性财富;二是体制决定的。以公有制为主体,土地、国有企业都算作政府资产(或公共部门资产)。

(三)财富收入比

在皮凯蒂的《21世纪资本论》中,财富收入比是一个核心概念。他用这个数据解释了几乎所有的事情。我在这里重点讲一下财富收入比的两层含义。

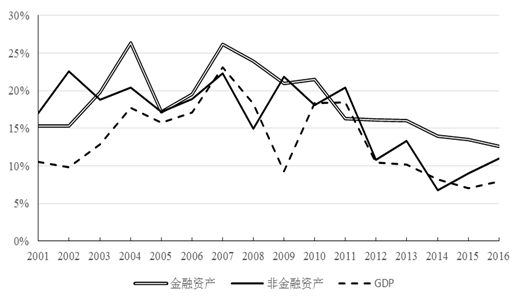

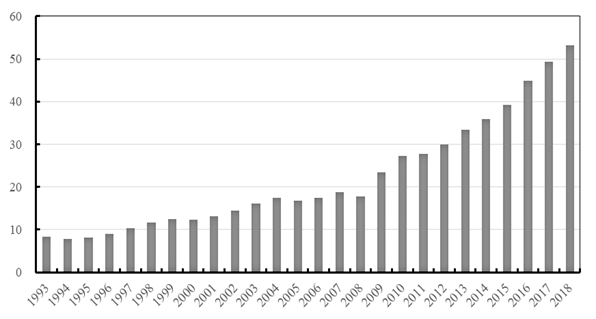

第一个层面,效率。财富是资产存量,收入是GDP。财富收入比越高说明资产的产出能力越差,经济体的效率就越低。国际比较看,中国处在第二位,日本在第一位(见图2)。是不是日本效率比我们低?这就要打个问号了,其实我们还没能给出很好的解释。所以当我们认为财富收入比是衡量效率的重要指标时,也要知道它可能是有局限性的,不一定反映的那么全面。

第二个层面,分配。财富收入比有很明显的分配含义。如果把《21世纪资本论》压缩成一篇论文,就是“资本又回来了”。资本在整个经济运行中、财富创造中、财富分配中再次占据了重要位置,所以它才会被叫做“资本论”。这个结论来自于财富收入比的不断上升。皮凯蒂认为现在全球的财富收入比,特别是发达国家财富收入比已经接近19世纪的高水平,“资本又回来了”,所以这个社会要进行根本改造。因此他像当年马克思发出宣言一样,提出要采取各种各样的改革措施。我在法国跟他交流,说你的政策主张和当年马克思提出的革命性举措有没有相似的地方?他的回答很聪明,说我主要还是做研究,把数据拿出来看看能得到什么结论;至于采取什么样的措施要由你们自己来定。

图2 财富收入比的国际比较(2000-2016)

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

(四)金融资产与金融业增加值。

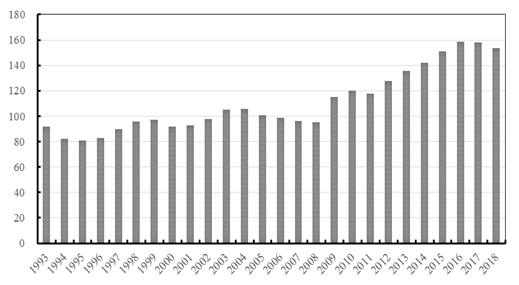

这些年来,我们的金融资产增速非常快。图3显示, 2003年以后,金融资产增速基本上都高于GDP增速和非金融资产增速。比较典型的是在2012年以后,而且这个差距还在扩大。这不是什么特别的发现。因为2012年以来中国金融创新的步伐开始加快,出台了一系列政策,包括影子银行等的很多事情都跟这个有很大关系。

图3 金融资产增速快于非金融资产和GDP

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

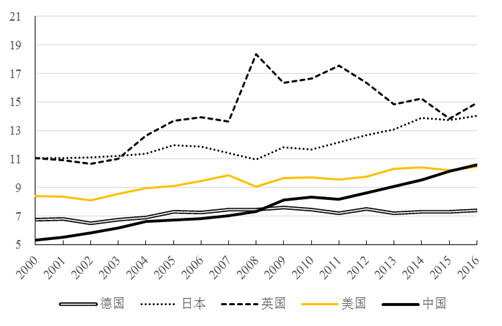

从各国金融资产占GDP比重看(见图4),中国还不是很高,中国金融还得发展。习总书记提出金融供给侧结构性改革,并不是说金融不发展,而是如何样良性发展。

图4 各国金融资产占GDP比重(倍数)

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

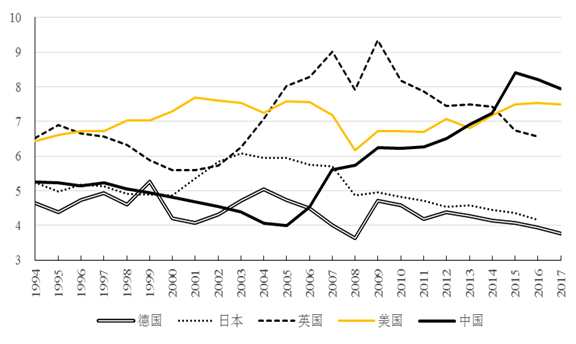

我国金融资产占GDP比重不是那么高,但是金融业的增加值几乎是世界第一(见图5)。为什么说几乎?因为有一些很小的国家,有可能比我们还高。但我们和主要发达经济体去比,已经是第一了。我们已经超过8%,英国最高的时候超过9%,英国金融的发展对实体经济和英国本身造成损害,他们自己称之为“金融诅咒”。大家可以想想,那么高的金融业增加值,瓜分的是谁的利益?按马克思的劳动价值论,金融和服务业不创造价值,分配的是实体经济收益。当然不是要否认金融服务对社会的价值。金融业增加值一定意义上可以看作是实体经济获得金融服务的成本,而这个金融服务的成本非常高。所以说需要推进金融供给侧结构性改革。

为什么中国金融业增加值占比这么高?我提出几个解释,供大家参考。

一是服务业增加值占比提高是国家五年规划的要求。而金融业增加值的提高往往是提高服务业增加值最“有效”的方式,它不但快而且还非常高端。二是2012年以来金融创新的推动。三是金融服务收费高。我们有那么多的储蓄,要转化为投资,大都要经过金融中介。金融中介大家耳熟能详,银行是坐收存贷利差的。现在的存贷款利率市场化、理财市场的发展等使得这方面情况有所好转,但过去金融中介坐收渔利是普遍现象。四是金融业增加值没有经过风险调整。我在内部讨论时提出一个看法,我们的金融业已经有了这么多增加值,可以高枕无忧了?其实不是,这只是在正常时期、安全时期所获得的收益。你要等着出现风险的那一天吐出来,至少吐出一部分。因为这个周期还没有过去,银行坏账还在上升。我们的金融业增加值之所以高,是没有把风险损失考虑进去。目前国际上也在提倡采用风险调整办法。欧元区做过这样一个模拟,如果经风险调整,那么金融收益就会下降40%。如果认真地进行风险调整,再考虑到我们的风险损失可能比发达经济体更大,那么中国的金融业增加值占比就不会是世界第一了。

图5 各国金融业增加值占GDP比重(%)

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

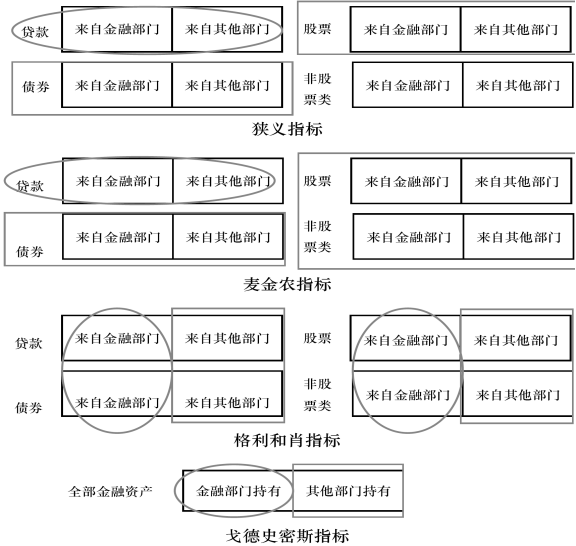

(五)直接融资与间接融资

我们要大力发展直接融资,这个提法没有问题。但我们发展直接融资是为了什么?就是要提高直接融资占比?其实不是。如果就是要提高占比,那你的直接融资怎么定义?麦金农、格利和肖、戈德史密斯等都有不同的定义。我们进行了梳理(见图6)。2016年狭义指标只考虑上市公司股价占GDP比重,中国最低;按麦金农的指标,中国比较低,不是最低;但按照格利和肖的指标,只要不通过金融中介所获得的融资都叫直接融资,在这几个国家中我国直接融资已经排名第一。按照戈德史密斯的定义,我们也是很高的,接近美国(见表7)。

图6 直接融资与间接融资的不同定义

注:方框代表直接融资,圆框代表间接融资。作者制作。

表7 直接融资占比的国际比较

德国 | 日本 | 英国 | 美国 | 中国 | |

狭义指标(只考虑上市公司股票) | 53.7 | 58.7 | 59.3 | 70.5 | 45.6 |

麦金农指标 | 61.0 | 64.7 | 65.8 | 76.9 | 65.3 |

格利和肖指标 | 26.9 | 33.9 | 20.9 | 39.2 | 41.9 |

戈德史密斯指标 | 43.8 | 47.6 | 31.1 | 54.0 | 53.7 |

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

我国的直接融资占比与大家的直觉并不一致。问题出在哪里?我国的债务性融资更偏向于以银行为主导,而股权融资中银行的占比较低。正是由于大量股票与股权未被金融中介持有而是由政府直接持有,才导致了以格利和肖标准来衡量的中国直接融资占比竟然高过美英日德。这个结果跟我前面所讲的政府财富占比27%是密切关联的。因为政府持有大量国有企业股权(包括非上市公司股权),从而直接融资占比就非常高了。

这里有两点值得反思:一是,格利与肖关于直接融资与间接融资的定义,对于结构日趋复杂的金融体系来看,是有些“过时”了;至少,由此所得出的结论(比如中国直接融资更高),并没有很明晰的政策含义,那么这样区分的意义就不大,甚至可能会误导。二是,中国今天提倡大力发展直接融资,决不是来自于格利和肖的标准,而是突出了市场在金融资源配置中的决定性作用。我们在用一些学术概念包括提一些政策建议时,一定要想到我们最初的动机是什么,不能被概念本身所束缚。如果这些没搞清楚,笼统地去谈发展直接融资就会迷失了方向。

(六) 价值重估、资产流动性与价格顺周期

无论是我国的社会净资产437万亿,还是我国的广义政府净资产近120万亿,都体现出我们在财富积累方面的成果。不过,也有担心:这些财富真的能够应对“惊涛骇浪”,应对金融危机吗?因此,还需要从价值重估、资产流动性与价格顺周期性作进一步的剖析。

首先是价值重估。我们的财富增长那么快是什么导致的?是实际的财富增长还仅仅是价值重估?比如房地产价格一倍又一倍的往上翻,会不会哪天又跌下来了?这就会导致财富存量发生大幅波动。因此,价值重估因素必须考虑。我们估算,对于全部非金融资产,2000-2015年这15年间,平均每年增长23.0万亿,其中有68%(约15.7万亿)来自于投资,其余32%(约7.3万亿)来自于价值重估。企业上市后估值提升、住房价格上涨等是价值重估的主因。对于居民和政府的净金融资产,其价值重估的贡献分别为53%和88%,即他们所持有的金融资产增加的部分超过一半以上的比例来自于资产估值的上升。

其次是资产流动性。资产的流动性考验处在动荡或危机时期各经济部门的清偿能力。我国广义政府部门净资产为118.6万亿,即使剔除掉变现能力较差的非金融资产,净金融资产也达到73.0万亿元;其中国有企业股权为52万亿,占政府净金融资产的44%。政府非金融资产中,国有建设用地主要用于覆盖未来1-3年的土地供应,具有较强的流动性,这部分为23.9万亿,占政府非金融资产的52.4%。总体而言,广义政府资产的变现能力还是比较强的。

再有价格的顺周期性。这和价值重估有很大关联。通过对资产增量的分解发现,2000-2015年,全部非金融资产增量中有32%的比例来自于价值重估的贡献,居民和政府这两个部门的非金融资产增量中分别有59%和36%来自于估值提升。金融资产中的股票和投资基金等权益类资产具有更强的顺周期性,其估值水平与经济周期密切相关。这也提醒我们,在经济面临下行周期时,对可能的金融风险应有更充分的准备,不能满足于拥有规模较大的资产净值本身。

(七)“国家账本”的启示

基于国家账本,特别是财富(资产)角度的分析,大体可以获得以下几个方面的启示:

1.从财富积累角度,改革开放40年,我国的家底越来越厚。GDP差不多是美国的六成,而社会净财富则差不多是美国的七成。与GDP指标相比,财富指标所衡量的综合国力更接近于美国。

2.大量财富积累与中国的低消费以及由此带来的高储蓄、高投资有着密切联系。随着我国逐步进入老龄化社会以及消费驱动增长模式的建立,财富积累速度将会放缓。

3.政府拥有近120万亿净资产,可应对经济金融领域的“惊涛骇浪”。但考虑到地方隐性债务和养老金缺口,资产价格的顺周期性,以及僵尸国企所形成的无效资产,我们需要对当前的政府资产净值持谨慎态度。

4.未来看,财富积累要转向向无形资本(人力资本与制度资本)、自然资本的积累。虽然这些并不都能在当前的国家资产负债表中体现。

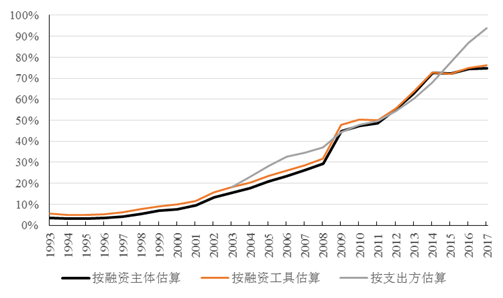

三、负债(杠杆率)角度的分析

关于杠杆率。进行国际比较的时候,有三点比较重要:一是规模,二是速度,三是结构。

从规模看,目前我国实体经济部门债务规模占GDP比重不到250%。这个数跟美国很接近;但我们的人均GDP跟美国比相差太远了,这是我们需要警惕的。

从速度看,我国杠杆率的增长速度太快了。全球的实体经济部门债务规模,2000年是6万亿美元,2008年是12万亿美元,2018年是18万亿美元。从6到12到18,全球债务增速已经非常快。但中国的杠杆率增速是全球的2倍还多。

从结构看,问题出在企业部门。2008年,我国居民杠杆率是53.2%,比发达国家还要略低;政府(显性)杠杆率是37%,比发达国家低得太多。居民和政府看起来问题不是太大。最不正常的是企业部门,2018年企业部门杠杆率为153.6%,基本上位列全球之冠。由此看来,问题和风险就都在企业部门了。但政府杠杆率偏低,这里面其实也是潜藏着问题的。

下面分部门对杠杆率风险进行分析。

(一)居民部门

首先,居民部门杠杆率增长太快。2008-2018年10年间增长了35.3个百分点,年均增长3.53个百分点。相比起来,2000-2007年,发达国家增长最快的是美国,每年增长4个百分点。美国出现次贷危机,就是因为给居民部门发放了大量次贷。我国居民杠杆率增速仅次于增长最快且还出了大问题的美国,确实值得关注。

图7 居民部门杠杆率(%)

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

现在外界盛传的,是我国的居民债务与可支配收入比已经超过了当前的美国。我认为这可能夸大了风险。问题出在以什么样的统计数据来衡量居民的可支配收入。如果根据住户调查所获得的可支配收入,这个数据学界普遍认为是低估了。以此衡量,居民债务与可支配收入比就是112.2%(见表8)。而如果采用国际通行的资金流量表中的居民可支配收入,那么,居民债务与可支配收入比就会低得多,只有81.5%(见表9)。

当然我并不是说居民杠杆率没有风险,只是不要夸大。居民杠杆率风险除了增速太快,还有三点值得注意:一是短期消费贷成为变相的住户抵押贷款;二是包括信用卡、基于互联网的信用类产品、消费金融类贷款、现金贷等在内的信用类消费贷款的共债与杠杆风险;三是较大的贫富差距使得平均意义上的杠杆率不能完全反映实质上的结构性风险。

表8 住户调查债务收入比

住户推算的家庭可支配收入(万亿) | 住户贷款 (万亿) | 住户调查债务收入比 | |

2013 | 24.9 | 19.9 | 79.7% |

2014 | 27.6 | 23.2 | 83.9% |

2015 | 30.2 | 27.0 | 89.5% |

2016 | 32.9 | 33.4 | 101.3% |

2017 | 36.1 | 40.5 | 112.2% |

资料来源:国家统计局,人民银行。

表9 资金流量表债务收入比

资金流量表可支配收入(万亿) | 住户贷款 (万亿) | 资金流量表债务收入比 | |

2013 | 35.7 | 19.9 | 55.6% |

2014 | 39.1 | 23.2 | 59.2% |

2015 | 42.3 | 27.0 | 64.0% |

2016 | 46.0 | 33.4 | 72.6% |

2017 | 49.7 | 40.5 | 81.5% |

资料来源:国家统计局,人民银行。

(二)企业部门

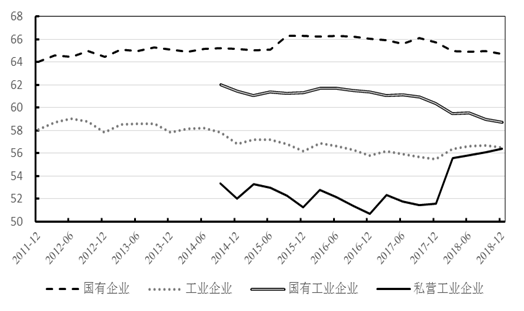

我们再来看企业部门(见图8)。我们一般所讲杠杆率指的是宏观杠杆率,即债务与GDP的比例。但企业部门还有微观杠杆率,即资产负债率。去年出现了一个很有意思的现象,国有企业的资产负债率在下降,民营企业的资产负债率在上升(见图9,我们以工业企业作为民营企业的替代性指标,因为工业企业中80%左右是民企)。仅仅从微观杠杆率角度似乎是国有企业在去杠杆而民营企业在加杠杆。但实际情况恰恰相反。为什么会这样?关键在于国企资产的扩张速度更快。

图8 非金融企业部门杠杆率(%)

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

2018年全年,国有企业总负债上升了16.0%,而总资产上升了17.8%;相比而言,工业企业(代表民营企业)总负债上升了2.9%,而总资产仅上升了1.1%。对于民企而言,虽然负债方的增速已经很低,但资产方出现了更低的增速,导致了民企资产负债率被动上升。而国企则相反,资产扩张快于负债扩张,从而出现国企资产负债率下降。去年企业杠杆率下降了4.6个百分点,结构性去杠杆取得了很大成绩。但通过以上分析可知,这个贡献主要来自民营企业。

图9 国企与民企资产负债率的分化

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

由于国企债务增速高于民企,非金融企业债务中的国企占比在不断上升。根据我们的估算,国企债务在非金融企业债务中的比例由2017年的61.4%上升至66.9%,不断创出新高。

不过,把所有的板子都打到国企身上似乎也有问题。因为国企债务中,有一半左右是融资平台债务,而这些债务原本是归政府部门的。但2015年新预算法实施以后,融资平台债务就划到了企业部门。所以,要客观地看待企业部门的高杠杆。国有企业与地方政府剪不断理还乱的关系是造成当前企业部门高杠杆的重要因素。

图10 非金融企业债务中的国企债务占比(%)

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

(三)政府部门

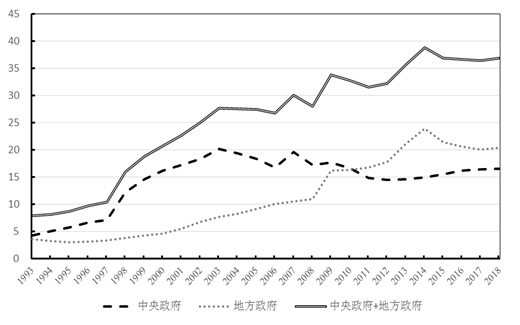

政府部门显性杠杆率是相当低的,2018年仅为37%。但如果考虑到隐性及或有负债,政府的杠杆率就会很高了。

图11 政府部门杠杆率(%)

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)。

一是地方政府的隐性债务。我们通过三种方法估算出2017年政府隐性债务杠杆为45万亿左右,占当年GDP的55%左右。政府隐性债务加显性债务,占GDP的比重就超过90%了。

二是机关事业单位养老保险缺口。和一般职工养老保险缺口(这部分仅是政府的或有债务,不见得都要负担)不同,作为政府及其相应部门的雇员,机关事业单位人口的养老保险缺口的责任人毫无疑问是政府。将应付政府职工养老金计入政府负债也是国际通行做法。据中国社科院国家资产负债表研究中心估算,在新人替代率为40%情况下,机关事业单位养老保险缺口到2050年累计达246万亿(2050年价格),占当年GDP的29%。若把每年弥补缺口所需的财政补贴折现并加总,得到2016年的隐性债务规模为24.9万亿元,相当于当年GDP的33.5%。假定新人替代率为35%或45%,则隐性债务规模占当年GDP比重则分别达到28.8%和38%。OECD国家中,政府负债中的养老金占比较高的有澳大利亚(2016年占比38%)、冰岛(31%)、美国(17%)、加拿大(15%)、瑞典(13%)。但如果考虑到城镇职工养老保险缺口(这部分作为政府的或有债务)要比机关事业单位养老缺口大得多,未来的养老负担将会更大。 图12 三种方法估算的地方政府债务比较(占GDP的比重)

图12 三种方法估算的地方政府债务比较(占GDP的比重)

数据来源:中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS),作者估计。

鉴于国有企业与地方政府之间的交织关系,我们可以对宏观杠杆率作一下重构。通过重构,可以看到高杠杆率的症结到底在什么地方。

首先,将地方隐性债务(主要是融资平台债务)与政府的显性债务加在一起,广义政府部门杠杆率超过了90%。进一步,我们把国企与政府杠杆率合计,形成所谓公共部门杠杆率,那么这个数字会达到140%,大大超过私人部门杠杆率(居民部门加上非国有企业部门)103.9%。这个现象在国际上是少见的。除了日本,其他国家都是私人部门杠杆率远高于公共部门杠杆率。

当然也有例外。比如一战、二战这样的“非常”时期,公共部门的杠杆率高于私人部门的杠杆率。战争爆发,没有人去投资,私人部门都几近崩溃了,只有政府在投资,制造炮弹、坦克、飞机,提供各种公共服务(包括安全)。所以那个时候政府部门的杠杆率远远超过私人部门的杠杆率。但在正常时期,私人部门杠杆率一般都要大大超过公共部门。中国公共部门的杠杆率比私人部门杠杆率高得多,这是值得我们认真分析的问题。

综合以上,尽管居民杠杆率风险也值得关注,但更大的问题在国企与地方政府。而这两个部门的债务攀升有着鲜明的“中国特色”,是体制性因素造成的。

四、资产负债表视角下的供给侧结构性改革

从国家资产负债表中能够发现我国经济发展中的很多结构性问题,由此可以提出相应的改革举措。这是着重讲三点。

首先,优化配置公共部门存量财富(“新国富论”)。

一位瑞典经济学家写了本《新国富论》,国内出了中文版。我跟作者讨论过,因为他采用了我们的一些数据。他强调说,中国很在意公共部门的效率不高,其实全球都是这样的,发达经济体也是这样。如何撬动公共部门的财富,使其利用效率提高,是全球性的问题。中国怎样盘活和重置公共部门的大量存量资产,我认为这是未来改革的重大课题。比如引入更多的市场机制、比如混改、推进僵尸企业的退出等等,都是对存量资产的优化配置。

我想特别强调的是,过去的改革叫增量改革,增量改革是指对传统体制动不了,那就在体制外发展。二者“井水不犯河水”,相安无事。但是增量改革到了今天,已经没有多少拓展的空间了。现在无论是要素资源也好,市场机会也好,都要争夺。低效率的企业、僵尸企业如果不退出,那些有效率的企业就可能被挤出,新生企业更没有办法进入。所以,如果说改革之初我们是以“进入”的方式来推进增量改革,那么40年后的今天,我们更需要的是以“退出”的方式来推进存量改革。

其次,推动新一轮土地制度改革。

农地价值我们做了估算,但这次没有把它纳入国家资产负债表(只是纳入了政府的储备土地价值)。主要是因为我们不知道把它归入哪个部门,依据是什么。农村集体土地的产权非常模糊,所有权、承包权、经营权“三权分置”。有专家解释说,农民土地的承包权在一定程度上相当于所有权,但这只能说是“相当于”,毕竟不是最终的所有权。国家是有权利来征用集体土地的。所以在目前产权仍然比较模糊的情况下,存在着土地收益如何分配的难题。

新一轮土地改革的核心在于如何保护好农民的利益。在过去40年甚至更长时间,工农业产品剪刀差,农民兄弟们做出了巨大贡献。很多人都说要为弱势群体说话,要为农民兄弟争取利益,但在实际的政策运作过程中,农民的利益往往是被忽视的。今天大家都关注的土地改革,我认为是农民改变自己命运的最后一次机会。如果土地都市场化了,但是增值收益却跟农民没有关系或少有关系,我认为这是最大的失误。农民就再也无法翻身了,我们也失去了消除城乡收入差别的重要机会。所以要研究在土地改革过程中如何保护农民利益,这关系到共享发展,也关系到土地要素更为合理有效地流动和促进土地资源的优化配置。

第三,改革“四位一体”的赶超体制。

中国经济之所以发展这么快,是因为形成了“四位一体”的赶超体制:即国有企业的“结构性优势”、地方政府的发展责任与软预算约束、金融机构的体制性偏好,再加上中央政府的最后兜底。这种体制的优势在于:所有风险都由中央政府扛着,国企、地方与金融机构就可以心无旁骛、勇往直前,只管发展、不顾风险。所以能够在短期内动员大量的资源,使经济获得更快的发展。不过,这样的赶超体制,同样也是当前我国杠杆率(特别是公共部门杠杆率)高企的体制根源。因为国有企业的结构性优势、地方政府的扩张冲动,以及金融机构的体制性偏好,会在中央政府担保或兜底的支持下“变本加厉”,导致信贷扩张“任性”,行为方式发生扭曲,从而形成大量的债务积累和风险集聚。最后所有的问题都是中央政府“一个人扛”。这样的模式现在难以持续了。一方面,经济出现结构性减速,中央财政增速放缓,赤字也在上升,政府没有财力完全兜底。另一方面,其实也是更重要的,如果中央承诺兜底,就会产生道德风险,扭曲国企、地方与金融机构的行为,扭曲风险定价,从而扭曲资源配置。这是我们更不愿意看到的结果。

那么怎么办?侧重于债务攀升的体制根源,我有三点建议:

一是稳步推进破产重组,让市场清理机制发挥“强制性”作用。这包括推进国有企业的破产重组,清理僵尸企业;同时,对于债务问题较为严重的地方政府进行债务重整,形成较强的外部压力。在此过程中,要有其它保障性政策形成配套,减少破产重组带来的社会震荡。

二是硬化国企与地方政府的预算约束,破除政府兜底幻觉。无论是国有企业还是地方政府,核心是要在现代企业制度及现代治理框架下建立起规范的行为模式和激励约束机制,弱化扩张或赶超冲动,打破刚兑、破除隐性担保,硬化预算约束。国企或地方政府不能在去杠杆过程中享受“特别照顾”,或以种种理由请求“豁免”。事实上,只有市场经济规则的硬约束以及中央政府兜底幻觉的消除,才能够真正地让市场在去杠杆过程中发挥决定性作用。

三是突出竞争中性,纠正金融体系的体制性偏好。金融体系的体制性偏好,恰恰反映出它是风险规避的。正是认识到给国企或地方政府融资,一定会获得政府担保的“加持”,在信贷投放过程中才会产生歧视和偏向。未来看,必须突出竞争中性,即无论什么性质的企业,它在获得金融信贷方面待遇应该是平等的。最终的平等尽管难以做到(这与企业的规模等技术因素有关),但至少在法律法规上要建立这样的平等意识。

认真分析我们的国家资产负债表,一定还会有更多的发现,对于未来改革也会有更多的启发。

谢谢大家!

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司